Audi R18 Le Mans 2016

Le Mans ist eines der Motosporthöhepunkte des Jahres und für Audi, Porsche, vielleicht auch für Ford das wichtigste Rennen. Die erfolgsverwöhnt Ingolstädter sind ja im letzten Jahr von Porsche besiegt worden. Das soll 2016 nicht wieder passieren. Es wird echt spannend. Wie wird sich der neue Ford GT geschlagen?

Le Mans ist eines der Motosporthöhepunkte des Jahres und für Audi, Porsche, vielleicht auch für Ford das wichtigste Rennen. Die erfolgsverwöhnt Ingolstädter sind ja im letzten Jahr von Porsche besiegt worden. Das soll 2016 nicht wieder passieren. Es wird echt spannend. Wie wird sich der neue Ford GT geschlagen?

Innovationsschub für neuen Hybrid-Sportwagen

Der Audi R10 2006 in Le Mans

Mehr als 1.000 PS Leistung aus TDI- und Hybridantrieb, zehn Prozent weniger Kraftstoffverbrauch als zuvor – Audi erreicht unter dem Effizienz-Reglement neue Bestwerte. Das Regelwerk der FIA WEC gibt den Automobilherstellern seit 2014 Anreize, immer effizientere Rennwagen zu bauen. Ab der Saison 2016 intensiviert sich dieser Wettkampf weiter: Dann sinkt die Obergrenze für den Kraftstoffverbrauch deutlich um mehr als 10 Megajoule pro Runde in Le Mans. „Das Ergebnis ist ein Rennwagen, der noch besser mit der Energie haushaltet. Dieses Ziel verfolgen wir auch bei unseren Automobilen im Straßenverkehr“, sagt Audi-Motorsportchef Dr. Wolfgang Ullrich. „Diese Art von Motorsport bleibt ein Vorbild für den Automobilbau. Serienrelevanz ist für Audi seit 35 Jahren ein Kernthema aller Rennsport-Programme.“

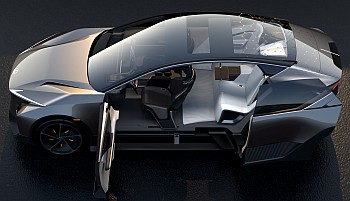

Um die Effizienz des Audi R18 zu steigern, waren alle Entwickler bei Audi Sport gefragt. Durch den Wechsel in die 6-Megajoule-Klasse gewinnt das Hybridsystem reglementbedingt nun 50 Prozent mehr Energie zurück als zuvor. Das Aerodynamik-Konzept ist fundamental neu. Fast alle Fahrzeugsysteme präsentieren sich ebenfalls verfeinert oder neu konzipiert. Dadurch verringert sich der Energieverbrauch, der Rennwagen wird leichter und die Aufteilung sowie Anordnung der Baugruppen – das sogenannte „Packaging“ – lässt sich noch günstiger gestalten. Dabei ist ein R18 entstanden, der sich schon optisch deutlich von seinem Vorgänger unterscheidet.

Neue Struktur für optimierte Aerodynamik

Der Audi R10 TDI 2007 in Le Mans

„Die neuen Proportionen beeinflussen die Gewichtsverteilung und die Aerodynamik“, erläutert Jörg Zander, Leiter Technik von Audi Sport. „Unser wichtigstes Anliegen war es, den Luftfluss zu verbessern.“ Am Vorderwagen muss der Luftstrom über den Rennwagen und zwischen die Radhäuser geleitet werden, durch die Karosserie in die Kühlkanäle fließen und den Unterboden optimal anströmen. „Dabei sollen sich keine Luftwirbel bilden, denn das kostet Energie“, so Zander. Unerwünschte Verwirbelungen und turbulente Strömungen würden die Energie im Luftfluss reduzieren und den Widerstand erhöhen. Je geringer der Raum ist, den das Monocoque – die zentrale tragende Struktur und die Sicherheitszelle des Rennwagens – in diesem Bereich einnimmt, umso größer sind die Freiräume für einen verlustarmen Luftfluss. Dank der neuen Proportionen führt der neue Audi R18 die Luft noch günstiger. Sie strömt den Unterboden dadurch optimal an. Am Heck tritt die Luft durch den Diffusor wieder aus. Damit erzeugt sie unter dem Auto einen wesentlichen Teil des Anpressdrucks, von dem der Rennwagen bei Kurvenfahrt profitiert. Audi hat ein neues Monocoque entwickelt, die Proportionen innerhalb der vorgegebenen Maximallänge von 4.650 Millimetern verändert und alle Baugruppen entsprechend ausgelegt.

Neu sind auch die Ausmaße und Position der vorgeschriebenen Öffnungen in den Radhäusern der Vorderachse. Ihr Zweck ist es, unerwünschte aerodynamische Auftriebseffekte bei seitlicher Anströmung zu vermindern. Ihre Flächen vergrößern sich um 45 Prozent gegenüber der Saison 2015.

Kreative Detaillösungen im Chassis

Mehr als 1.000 PS Leistung aus TDI- und Hybridantrieb, zehn Prozent weniger Kraftstoffverbrauch als zuvor. Reciht das für den Sieg?

Neu konstruiert ist auch das Getriebe. Die Simulationen von Audi zeigen: Auch in Verbindung mit sechs statt wie bisher sieben Gängen erlaubt der optimierte Motor eine sehr gute Spreizung mit geringen Drehzahlsprüngen. So haben die Ingenieure das Gewicht der Kraftübertragung weiter gesenkt. Auch in der übrigen Fahrzeugstruktur hat Audi den Leichtbau konsequent weiter verfolgt, zugleich aber die hohe Torsionssteifigkeit des Chassis gewahrt.

Neue Lösungen bei den Aktuatoren einzelner Systeme des Audi R18 senken das Gewicht ebenfalls. Beim Vorgänger waren noch elektrische Akuatoren in den Systemen Lenkung, Bremse, Getriebe und Motor aktiv. Der neue Audi R18 setzt auf ein gänzlich neu entwickeltes Hochdruck-Zentralhydrauliksystem. Das Reglement schreibt 875 Kilogramm Mindestgewicht für die LMP1-Hybrid-Sportwagen vor. Audi überschreitet diesen Wert trotz eines deutlich leistungsfähigeren und damit zwangsläufig auch etwas schwereren Hybridsystems nicht.

Neue Wege beim Hybridantrieb

D

Komplexe Vorgaben: Das Reglement schreibt 875 Kilogramm Mindestgewicht für die LMP1-Hybrid-Sportwagen vor

Audi vertraut beim Hybrid-Energiespeicher erstmals auf einen Lithium-Ionen-Akkumulator. Bereits seit 2009 basieren die Bordnetzbatterien der LMP-Sportwagen mit den Vier Ringen auf dieser Technologie. Die seriennahen Zellen des neuen Hybridspeichers verfügen über eine fortschrittliche und leistungsfähige Zellchemie und sind in Reihe geschaltet. Das System ist innerhalb der hochfesten Sicherheitsstruktur im Monocoque untergebracht und noch einmal separat gekapselt. Elektrische und elektronische Sicherheitssysteme kontrollieren diverse Werte – von einzelnen Zellen bis zum Hochvolt-Gesamtsystem – und greifen im Bedarfsfall ein. Die Logik der Abschaltung umfasst selbstverständlich auch eine Unfallerkennung.

Die Energie, die das System speichert, entsteht in einer MGU (Motor Generator Unit) an der Vorderachse. Der Audi R18 wandelt die Drehbewegung der Vorderräder beim Bremsen vor einer Kurve in elektrische Energie um und führt sie dem Speicher zu. So nutzt der Hybrid-Sportwagen Energie, die sonst verloren wäre. Beschleunigt der Rennfahrer nach der Kurve wieder, fließt der Strom in umgekehrter Richtung und treibt die MGU an. So hilft die Vorderachse des R18, den Rennwagen wieder zu beschleunigen. Ein vom Motor-Kühlsystem unabhängiger Niedertemperaturkreislauf kühlt die Batteriezellen, die MGU sowie die Leistungselektronik.

Ab der Saison 2016 gilt neben den bekannten Energieklassen erstmals auch eine streckenspezifische Leistungsbegrenzung: Die MGU darf zwar beliebig viel Energie rekuperieren, beim Rennen in Le Mans aber nur noch 300 kW (408 PS) Leistung beim Beschleunigen abgeben. Audi hat seine MGU auf mehr als 350 kW (476 PS) Leistung ausgelegt, um möglichst viel Energie zurückzugewinnen. Der Grund: Selbst beim Bremsen aus hohem Tempo dauern die Bremsphasen eines LMP1-Rennwagens nur rund drei bis fünf Sekunden. Die hohe Systemleistung hilft, in kurzer Zeit die erforderliche Energie effizient zurückzugewinnen. In Le Mans darf das System anschließend beim Beschleunigen nur noch 300 kW abgeben. Daher steht die Energie aus dem Hybridsystem entsprechend für einen längeren Zeitraum zur Verfügung. Bei den übrigen Läufen zur FIA WEC gilt dieses Limit nicht.

Mit der Entscheidung für die 6-Megajoule-Klasse präsentiert Audi seine bislang leistungsstärkste MGU. Begonnen hat Audi 2012 mit rund 150 kW (204 PS) elektrischer Leistung. Bis heute hat sich dieser Wert weit mehr als verdoppelt. Konzeptionell sind die bisherige und die neue MGU miteinander verwandt, Leistungselektronik, Stator und Rotor sind jedoch neu entwickelt. Diese Generation des Hybridantriebs steht für hohe Leistung und ein starkes Drehmoment, entsprechend steigen die Belastungen für die vordere Kraftübertragung. Um das Drehmoment möglichst verlustfrei zu übertragen, vertraut Audi an der Vorderachse auf ein Sperrdifferenzial.

Weniger Energie für kraftvollen und noch effizienteren V6-TDI-Antrieb

Faktor Mensch: Boxenarbeit ist wichtig

Der V6-TDI-Motor geht in seinem Basiskonzept auf das Jahr 2011 zurück. Er gilt mit seinem zweiflutigen VTG-Monoturbolader, 120 Grad Zylinderbankwinkel, der Abgasseite innerhalb des V-Winkels sowie innovativen Detaillösungen als eher ungewöhnlich. Das anfängliche Hubraumvolumen von 3,7 Liter ist 2014 auf vier Liter gewachsen. „Wir verwenden das prinzipielle Motorkonzept jetzt im sechsten Jahr in Folge. Das zeigt, wie gut die Grundidee noch immer ist“, sagt Ulrich Baretzky. „Durch Effizienzsteigerungen kompensieren wir die geringere Kraftstoffmenge teilweise wieder.“

Unter anderem fällt der Turbolader leichter aus und besitzt einen höheren Wirkungsgrad. Auch äußerlich ändert sich der V6 TDI, denn einzelne Komponenten sind nun anders angeordnet, um Raum für das neue Aerodynamik-Konzept zu schaffen. Die vorgeschriebene Begrenzung des Ladedruckfaktors auf 4 verändert das Drehmoment von über 850 Newtonmetern nicht. Die gestiegene Effizienz lohnt sich, denn auch das Tankvolumen des Rennwagens sinkt weiter – um acht Prozent auf 49,9 Liter.

Gesamtkonzept deutlich effizienter

Bemerkenswert sind die Effizienzsteigerungen des Rennwagens im historischen Vergleich: Der aktuelle V6 TDI kommt mit 32,4 Prozent weniger Kraftstoff aus als die erste Generation von 2011. Noch nachhaltiger sind die Fortschritte im Vergleich zum Jahr 2006. Damals setzte Audi in Le Mans erstmals auf die TDI-Technologie. Dank dieser Technik hat die Marke mit den Vier Ringen zwischenzeitlich acht Siege, einen Distanzrekord und zwei Weltmeistertitel errungen. Heute verbraucht der LMP1-Rennwagen von Audi mit dem aktuellen Antrieb 46,4 Prozent weniger Kraftstoff in Le Mans. Er erzielt dennoch zehn bis 15 Sekunden besseren Rundenzeiten als vor einem Jahrzehnt. All dies ist möglich dank der Summe aller Fortschritte, insbesondere in den Bereichen Aerodynamik, Leichtbau und Antrieb.

Ausgeprägte Sicherheit

Sicherheit! Das Monocoque besteht aus einer hochfesten CFK-Struktur

Eine besonders gute Sicht nach hinten ermöglicht ein leichtes und sparsames Kamerasystem in Verbindung mit einem hochmodernen AMOLED-Bildschirm, der als digitaler Rückspiegel fungiert. Seit der Saison 2001 behalten Fahrer und Boxenmannschaft den Luftdruck der Pneus mit einem Reifendruck-Kontrollsystem im Auge. Und schließlich regelt der Audi R18 die Bremskraftverteilung bezüglich des Hybridsystems im jeweiligen Betriebszustand automatisch.

Ist ein Unfall einmal nicht zu vermeiden, greifen die Systeme der passiven Sicherheit. Das Monocoque besteht aus einer hochfesten CFK-Struktur mit Aluminium-Wabenkern und verfügt über eine vordere Crashnase zur Energieaufnahme. Audi setzte 2011 als Erster ein einteiliges Monocoque im Rennsport ein. Zusätzlich ist diese Zelle seitlich geschützt: In die Cockpitwände integrierte Zylon-Schichten verhindern das Eindringen von Objekten. Bei rückwärtigen Unfällen nimmt eine CFK-Struktur am Getriebe die Aufprallenergie auf. Doppelte Radhalteseile haben sich seit der Saison 2014 bestens bewährt und verringern die Gefahr, dass sich die Räder bei Unfällen vom Rennwagen lösen. Sie haben aufgrund der Drehbewegung eine hohe kinetische Energie. Die Hochvolt-Schutzsysteme sorgen für sicher beherrschbare elektrische Ströme im Hybridsystem. In keiner anderen Motorsport-Disziplin schützt so viel Hochtechnologie den Fahrer vor oder bei Unfällen.

Ob Leistungsfähigkeit, Sicherheit der Rennwagen oder Förderung von Effizienz und Innovationen: In der Summe aller technologischen Eigenschaften bleibt die LMP1-Klasse weltweit einzigartig. Sie bleibt damit von höchster Relevanz für die Automobil-Zukunft.

Linktipps

- Porsche 919 Hybrid siegt in Le Mans

- Audi mit Platz drei in Le Mans

- Ford GT startet 2016 in Le Mans

- 2014 – Porsche startet in Le Mans

Fotos © Redaktionsbüro Kebschull, Audi Motorsport